L’anglo-americano procede sempre più veloce nella strada dell’inglobamento e così noi italiani, ben avviati verso la colonizzazione linguistica (e non solo), viviamo di traduzioni.

La situazione nostrana si allinea comunque a una tendenza in atto: tutte le lingue si pongono come minoritarie rispetto all’inglese e, soprattutto, allo spagnolo (le previsioni danno proprio lo spagnolo come la lingua più diffusa negli USA entro vent’ anni). L’unico modo per contrastare tale preponderanza straniera è di suscitare maggiore interesse per la lingua/cultura nazionale e di dar vita a una politica istituzionale in grado di promuoverne la diffusione sul proprio territorio e all’estero.

Sarebbe abbastanza difficile ricostruire dalle analisi sia quantitative sia qualitative della lettura quanto il lettore italiano legga oggi “italiano”, nella narrativa come nella saggistica come nella letteratura professionale; se anche si riuscisse a farlo, il massimo di italianità risulterebbe ovviamente affidato ai libri di testo scolastici, almeno fino a oggi, perché anche il mercato dell’educational, risultando assai appetibile e con grandi economie di scala se diffuso su scala «globale», sollecita l’interesse dei più grandi gruppi editoriali mondiali che stanno appunto cercando di entrare nei diversi mercati nazionali. Con la conseguenza che vale per tutti i supporti e le sistemazioni o localizzazioni, comunque in analogia a quanto per un secolo è avvenuto per il cinema: un film non cessa di essere hollywoodiano solo perché è doppiato in altra lingua.

Per dare però una risposta empirica, ma tangibile e visibile al primo quesito: quanto effettivamente leggiamo «italiano», basterebbe che dalle librerie si togliessero tutti i libri tradotti: gli scaffali apparirebbero improvvisamente alleggeriti in modo rilevante, e in alcuni settori semivuoti: ciò significa che la lettura prevalente è una lettura «tradotta». I dati Istat ci confermano da anni, peraltro, che siamo forti traduttori, con percentuali annue che variano tra il 20 e il 25 % delle novità pubblicate: quindi circa un libro su quattro è un libro tradotto e nel calcolo totale si tratta di diverse migliaia di titoli; per la precisione, negli anni Novanta l’incidenza delle opere tradotte sul totale della produzione nazionale non è mai stato inferiore al 22%, con punte che in alcuni anni sono arrivate a superare il 25% (1994) e il 30-35% delle copie stampate. L’area da cui proviene la maggioranza assoluta dei titoli tradotti (11.781 opere nel 1999) è quella di lingua inglese (7.349 titoli, 14,6% sulla produzione complessiva) che rappresenta da sola il 62,4% della produzione importata.

Non siamo soli, è vero, in Europa: i più forti traduttori sono i portoghesi, seguiti da noi e dagli spagnoli abbastanza allineati e dai tedeschi, che hanno una più bassa percentuale di traduzione (tra il 10 e il 15%), ma che, se calcolata sui grandi numeri della più forte editoria europea, porta i titoli tradotti a un totale che si avvicina a quello dei paesi latini. Fa eccezione la Francia, paese che mostra il più alto grado di affezione alla propria cultura nazionale, oppure dispone di un’editoria sufficientemente in grado di soddisfare le diverse fasce di pubblico e lettori.

Poi ci sono le aree linguistiche che si estendono al di là dei confini nazionali come l’area germanofona (Germania, Austria, Svizzera tedesca) o l’area fiamminga o l’area francese-belga-svizzera, all’interno delle quali non si pone il problema delle traduzione dalle lingue-paesi confinanti: se mai ci sono problemi per il commercio librario e per il problema del prezzo, come ha dimostrato la lunga vertenza apertasi tra l’Ue e la Germania per la fissazione del prezzo di vendita nell’area allargata.

Sono forti traduttori anche i cosiddetti paesi terzi o in lista d’attesa per entrare nell’area comunitaria, e per due ragioni fondamentali: da un lato c’è la spinta a pubblicare ciò che nei decenni precedenti non era stato pubblicato (compresa la stessa «letteratura dell’esilio», a volte uscita magari in altra lingua veicolare della cultura occidentale, ma soprattutto in inglese e francese), dall’altro c’è una volontà di adeguamento ai gusti o alle tendenze del pubblico occidentale; un’altra ragione è poi l’insufficienza produttiva delle editorie nazionali; e questo vale dunque all’est come all’ovest dello spazio europeo.

Nel mondo nordico e scandinavo, dove pure è percentualmente più alto il numero dei lettori, non si traduce tanto come nei paesi latini: ma ciò è dovuto in buona parte al fatto che la lingua di massima provenienza e vendita di diritti nel mondo, l’inglese (o meglio, l’anglo-americano), trova in questi paesi un bilinguismo piuttosto diffuso dei lettori.

Per quel che riguarda l’Italia, c’è un altro dato che sino a ora sfugge alle statistiche ed è la lettura di libri in lingua originale (ci sono i dati sull’import, è vero, ma non sono compresi gli acquisti diretti o l’e-commerce): è un fenomeno in costante crescita, legato o alla maggiore conoscenza o allo studio di altre lingue da parte delle giovani generazioni: si tratta di una lettura «alta» perché presuppone competenza linguistica (che però, sia detto per inciso, non coincide automaticamente con una lettura/competenza letteraria), anche se prezzi e formati sono soprattutto economici. Il fenomeno è visibile nelle grandi librerie (che non sono molte) e nelle grandi aree urbane, ma è un fenomeno comunque significativo, riguarda tanto i classici quanto i cosiddetti classici moderni oppure quelle poche centinaia di scrittori che dominano le prime posizioni nel mercato mondiale della lettura.

Se ciò vale per la narrativa, per la saggistica scientifica o per la cosiddetta letteratura «grigia» aggettivo poco felice e quasi sinistro, in qualsiasi sfumatura semantica si voglia considerare di stampo o natura accademica e di ricerca, ogni lingua nazionale si presenta ormai come barriera d’accesso e il supporto solamente cartaceo funziona da seconda barriera. Nello stesso tempo, è così ampia la possibilità di scelta specialmente sul mercato anglosassone, e così faticoso talvolta il rapporto tra editoria e mondo della ricerca italiano, che molti editori preferiscono tradurre un saggio o un manuale piuttosto che «costruirlo» in casa. Intendiamoci, non è un fatto nuovo, per la chimica come la fisica o altre arti/scienze industriali ma anche nella filologia all’inizio del secolo, ad esempio, si traduceva prevalentemente dal tedesco (in fondo, Primo Levi si salva nel lager anche perché ha studiato chimica «tedesca»), ma era logico che si andasse allora a una fonte scientificamente superiore, agganciata alla sua lingua; oggi non è più o non è sempre così, si va ad attingere fonti straniere anche o solamente perché è più comodo o collaudato; per chi può, dato che nel conto economico la traduzione è un costo fisso relativamente alto e non alla portata dei piccoli editori. E le fonti scientifiche sono prevalentemente in inglese: gli olandesi che sono 15 milioni l’hanno capito per primi e oggi controllano buona parte dei movimenti della letteratura STM rigorosamente in inglese (il modo moderno di ripercorrere le sorti della «libera Anversa» nei secoli dell’intolleranza religiosa e di pensiero).

Sono dati ben noti, ma che per quel che ci interessa mettono in discussione il rapporto autore/opera/identità nazionale e linguistica come il rapporto tra lingua/cultura/mediazione editoriale; con variazioni di minore o maggiore gravità, ma che investono tutte le grandi culture occidentali.

E non solo quelle: in un bel convegno dedicato all’«ospitalità della lingua» (L’ospitalità della lingua Traduzione e poesia, Milano 12 giugno, Museo di storia contemporanea, a cura della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondatori, con il Comune di Milano; convegno realizzato nell’ambito di Hospes Poesia e filosofia dello straniero, nel decennale della morte di Edmond Jabès), Itala Vivan ha intitolato la sua relazione Lo scrittore postcoloniale è uno scrittore tradotto, riprendendo parole di Salman Rushdie («Ci descrivono. Tutto qui. Hanno questo potere di descrizione e noi soccombiamo alle immagini che loro inventano»); una condizione che allude sì alla condizione di «straniero e/o ospite» dell’uomo contemporaneo, ma che si realizza purché l’opera sia «traducibile» ed è traducibile solo in quanto rimanda a un universo riconosciuto, sia pure multietnico, oppure a un esotico in qualche modo incorporato ed accettato e comunque passato al filtro della lingua-cultura di convergenza globale. E soprattutto, troppo spesso l’opera diventa davvero esportabile-traducibile se prima passa dal mercato americano: il caso famoso dei diritti di Calvino gestiti dopo la sua morte dal potente agente USA è stato un segnale preciso (anche se quasi unico per uno scrittore italiano).

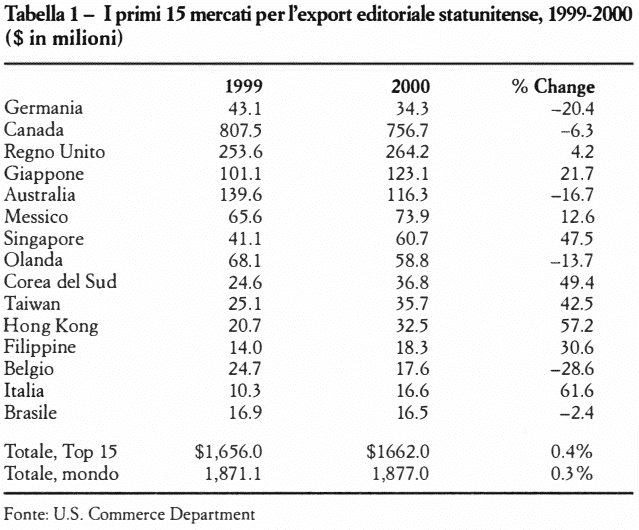

Nel mercato cosiddetto globale del best seller (che, come ha ben dimostrato Alberto Rollo in Tirature ‘01, non è più un termine che designa un valore di mercato ma è un genere del mercato, nasce cresce e muore già così) ci sono però acquirenti più o meno zelanti: e zelantissimi sono i lettori italiani, forti, deboli, occasionali, del genere, stando a una tabella riportata nell’aprile scorso da «Publishers Weekly», relativa ai primi 15 mercati per l’export editoriale statunitense tra 1999 e 2000. Nel commento alla tabella, si sottolinea che il paese con il più alto incremento percentuale è stato l’Italia (nessun dubbio: + 61.6%, per 16,6 milioni di dollari) e in controtendenza rispetto agli altri paesi europei pur presenti nella rosa, dove, si dice, le importazioni sono crollate per la battaglia ingaggiata dal dollaro contro l’euro. Una spiegazione abbastanza curiosa, dato che pure noi dovremmo fare i conti con il cambio euro-dollaro.

In questo floridissimo mercato per l’editoria Usa si può però ipotizzare una ancor maggior floridezza: se tra dieci anni, come è probabile, la conoscenza dell’inglese sarà più diffusa, varrà ancora la pena di tradurre i best seller o ci si limiterà a pagare sostanziose royalties alla fabbrica della lettura collettiva? L’ipotesi non è solamente futuribile perché nel frattempo l’anglo-americano avrà proseguito nella strada dell’inglobamento.

Per intanto, potremmo dire che non essendo popolo di scrittori postcoloniali non siamo tradotti; essendo però ben avviati sulla strada della colonizzazione, viviamo di traduzioni.

Per quanto esasperata, la situazione italiana si allinea a una tendenza in atto: tutte le lingue si pongono come minoritarie rispetto all’inglese e allo spagnolo, i grandi concorrenti, anche se, con vendetta della storia o per giustizia agli ispanici americani, le previsioni a medio termine danno lo spagnolo come lingua più diffusa negli USA entro vent’anni; il subcontinente indiano ha i numeri, ma è diviso dalle sue molteplici lingue, il subcontinente cinese condivide la lingua scritta non la lingua parlata, ma è dubbio che il cinese possa diventare lingua veicolare scritta/letta: quindi, tutte le altre lingue devono difendersi sul fronte interno come rispetto al resto del mondo.

Un risultato che si ottiene con il fascino e l’interesse che la propria cultura è in grado di suscitare e con una politica istituzionale in grado di favorirne la diffusione. Per quel che riguarda il primo fattore, sarebbe interessante analizzare la concorrenza in atto tra le lingue/culture europee occidentali, ma in sintesi potremmo dire che la lotta avviene nelle prime cinque posizioni, con alternanze significative: ad esempio, le opere italiane tradotte sono state sempre al terzo posto (dopo le inglesi e le francesi) in Germania sino alla fine degli anni Novanta, quando si son viste soffiare la posizione dagli scrittori polacchi; stesso posto abbiamo occupato in Spagna, ma l’abbiamo perso nel 2000, dato che ci precedono scrittori francesi, portoghesi e inglesi. Siamo in posizione di arretramento, dunque, e sarebbe importante chiedersene le ragioni.

Sempre più decisivo si rivela comunque il ruolo pubblico, vale a dire una coerente politica di promozione sostenuta dai governi nazionali: quasi tutti i paesi europei e diversi paesi extraeuropei hanno infatti avviato negli ultimi decenni, i più previdenti ancor prima, una politica di incentivi per la traduzione di opere letterarie all’estero; un pregiudizio diffuso è però quello che privilegia poesia e prosa letteraria rispetto alla saggistica e questo è stato anche un limite del primo programma europeo per le traduzioni intracomunitarie, il programma Ariane (1996-2000), anche se ha avuto sicuramente il pregio di incrementare lo scambio tra Europa nordica e mediterranea e soprattutto di incoraggiare case editrici (per lo più medie e piccole) a «specializzarsi» chiedendo da un anno all’altro incentivi per la traduzione di opere da una stessa lingua.

Rafforzare la riconoscibilità di un marchio attraverso scelte editoriali non occasionali o saltuarie, ma coerenti e prolungate nel tempo, depone certamente a favore dell’intelligenza di un editore, ma è una scelta che può essere favorita da politiche pubbliche altrettanto intelligenti o quanto meno lungimiranti e tanto più da una politica della cultura europea. Al contrario, i complessivi risultati positivi del programma citato si sono drasticamente ridotti nel successivo programma Cultura 2000 (2001-2004) che intendeva puntare soprattutto sugli eventi (!); il coro di proteste degli editori europei ha provocato una modesta retromarcia ed è tuttora aperta la lotta, da parte della Federazione europea degli editori, perché sia mantenuta costantemente una linea di credito aperta per il sostegno alle traduzioni.

Neppure la politica pubblica italiana brilla per efficienza ed efficacia: fino al 1998, i contributi annui si aggiravano sui 200 milioni (nel buio dei primi anni Novanta neanche i fondi promessi e concordati furono talvolta erogati agli editori stranieri); poi si arrivò di colpo alla cifra di un miliardo, ma con procedimenti così macchinosi (domande dell’editore straniero tramite Istituto di cultura → Ambasciata → Ministero e ritorno; inserzione caldeggiata della traduzione in «progetti culturali» d’intesa con gli Istituti, quasi la traduzione non fosse già un progetto; formulari di richiesta non uniformati agli standard utilizzati a livello internazionale, ecc.) che si stenta a credere che le domande arrivino. E invece arrivano e aumentano e quindi ci sarebbe spazio per fare molto di più per la diffusione della cultura italiana. Senza dimenticare che c’è una reale richiesta per la traduzione di classici (con veri non sense, come l’incentivo dato quest’anno per la traduzione «per ragazzi» della Divina Commedia in bulgaro; o la versione di dieci canti dell’Inferno in hindi lo scorso anno… ), la cui traduzione andrebbe seguita con criteri più rigorosi e distinta (cioè con un doppio e diverso finanziamento) dalla traduzione di opere contemporanee; magari anche di saggistica, che invece non è prevista.

Il bilinguismo di comodo (o di potere) che ci aspetta non esclude che le nuove generazioni debbano conoscere almeno un’altra lingua europea, perché forse non è un grande vantaggio dell’integrazione europea se con uno spagnolo devo conversare in inglese; ciò non toglie che tutte sarebbe difficile impararle e quindi è bene che ci sia qualcuno che tra-duce, porta attraverso la «camera oscura» della propria lingua (la splendida metafora della traduzione è di Leopardi) la lingua/cultura dell’altro per farla convivere perpetuando la tradizione europea. Che è la nostra. Rendendo esplicito ciò che poteva essere o implicito o dimenticato: oggi non è più possibile tracciare la storia di nessuna grande tradizione culturale senza evidenziare i legami, gli influssi, le vicende parallele o divergenti nella complessiva storia culturale europea. Insomma, va ripreso il consiglio di Carlo Dionisotti, di fare insieme geografia e storia di una letteratura che è europea in quanto non è solo nazionale. La comparatistica non può esser più una specializzazione, ma un obbligo per rivedere e ampliare orizzonti e prospettive in cui comunque ci muoviamo.